Der stäbchenförmige B. subtilis weist üblicherweise eine Größe von ca. 2 bis 3 µm auf, die Dicke liegt bei ca. 0,7 bis 0,8 µm. Seine Sporen sind elliptisch mit einer Länge von 1 bis 1,5 µm und einer Breite von 0,6 bis 0,9 µm. Die Zellen sind peritrich, also mehrfach und über die ganze Zelle verteilt begeißelt und können sich dadurch schnell fortbewegen. Das Bakterium wird von einer grampositiven Zellwand umgeben.

Bacillus subtilis

Bacillus subtilis (lat. bacillus, Stäbchen; subtilis, fein, schlicht) oder Heubazillus ist ein weitverbreitetes grampositives, stäbchenförmiges, begeißeltes Bodenbakterium. Wie alle Bakterien der Gattung Bacillus ist B. subtilis ein fakultativ anaerob wachsender Endosporenbildner. Bacillus subtilis wurde von der Vereinigung für Allgemeine und Angewandte Mikrobiologie zur „Mikrobe des Jahres 2023“ gewählt.

B. subtilis ist ubiquitär verbreitet und kann aus Boden, Staub und Luft isoliert werden. Als Bodenkeim kommt er häufig auf Pflanzen und Pflanzenmaterial vor.

Der Name Heubazillus weist darauf hin, dass er sich leicht in einem sogenannten Heuaufguss anreichern lässt. Die Generationszeit beträgt bei optimalem Nährstoffangebot, optimaler Sauerstoffversorgung und einer optimalen Wachstumstemperatur von 40 °C ca. 45 Minuten.

B. subtilis ernährt sich chemoorgano-heterotroph, d. h., er nutzt von anderen Lebewesen erzeugte Nährstoffe, um Energie und körpereigene Substanz zu generieren. B. subtilis besiedelt sowohl die Rhizosphäre als auch die oberen Schichten des Bodens. Dort hat er als typisches Fäulnisbakterium Anteil an der Rückführung organischer Stoffe in die Nahrungskreisläufe. Er besitzt ein großes Arsenal an Glukan- (polymer verkettete Zucker) und Proteasen (Protein-abbauenden Enzymen), die bei Bedarf aus der Zelle exportiert werden.

Als Kohlenstoff- und Energiequelle wird bevorzugt Traubenzucker (Glucose) genutzt. Bei ausreichender Konzentration verhindert Glucose die Aktivierung von Genen, deren Produkte andere Kohlenstoffquellen in den Stoffwechsel einschleusen. Bei Glucoseabwesenheit können auch andere Zucker oder kohlenstoffhaltige Substrate genutzt werden.(Katabolitrepression)

Zur Energiegewinnung dient Sauerstoff als bevorzugter terminaler Elektronenakzeptor (Zellatmung). Auch hier wird die Nutzung alternativ in Frage kommender Substrate bei Sauerstoffzutritt unterdrückt. Unter anaeroben Bedingungen können die Zellen bei Glucose- und Nitrat-Anwesenheit noch genug Energie für langsames Wachstum erzeugen. Sind keine als Elektronenakzeptor nutzbaren Substrate verfügbar, dann ist B. subtilis in der Lage, auch ausschließlich durch Gärungsstoffwechsel bei Erzeugung von Milchsäure, Ethanol, Acetoin und 2,3-Butandiol zu überleben.

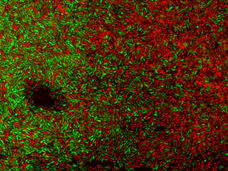

Widrigen Umweltbedingungen versucht sich B. subtilis durch aktive Fortbewegung mithilfe seiner Geißel zu entziehen. Ferner kann sich B. subtilis über die sogenannte generelle Stressantwort als vegetativ aktive Zelle mit Schwankungen von Umweltfaktoren auseinandersetzen. In letzter Konsequenz kann B. subtilis durch ein atypisches Zellteilungsprogramm Endosporen bilden, die lange Perioden – allerdings unter Aufgabe der ökologischen Nische und Ausscheiden aus evolutionären Prozessen – überdauern. Im Lichtmikroskop sind Sporen bzw. Vorsporen in sporulierenden Zellen auch ohne Färbung als stark lichtbrechende, ovale Strukturen zu erkennen.

Eine weitere Eigenschaft ist die Ausbildung der Kompetenz. Kompetenz bei Bakterien heißt die Fähigkeit, extrazelluläre (Fremd)DNA aufzunehmen und diese zwecks Erweiterung des eigenen Genoms zu integrieren oder sie zur Ernährung zu nutzen.

Die Welt von Lebensmittelmikrobiologie ist reich an Produkten, die in diesem Themenfeld zum Einsatz kommen. Diese Produktliste präsentiert eine Auswahl von Geräten und Materialien, die für das Thema Lebensmittelmikrobiologie relevant sind. Diese Produkte reichen von technologischen Durchbrüchen bis hin zu erprobten Systemen, die routinemässig im Bereich Lebensmittelmikrobiologie zum Einsatz kommen.

Taxonomisch zählt man B. subtilis zu den Eubakterien (Bacteria), genauer zu den grampositiven Firmicutes. Dort wird er der Klasse der Bacilli zugeordnet (niedriger GC-Gehalt). Diese Klasse umfasst die Ordnung der Caryophanales und der Lactobacillales (Milchsäurebakterien). Die Ordnung Caryophanales wurde früher als Bacillales geführt. Hierzu gehört unter anderem die Familie der Bacillaceae mit der Gattung Bacillus, die etwa 150 Arten einschließt (Claus & Berkeley, 1986). Außerdem gehören auch die Familien der Staphylococcaceae und der Listeriaceae zu der Ordnung der Caryophanales. Die phylogenetische Nähe zu Pathogenen wie Staphylokokken oder Listerien macht B. subtilis für die molekularbiologische und -medizinische Forschung besonders interessant.

1999 erfolgte die Aufteilung in Unterarten (Subspezies), von denen zurzeit (Stand 2014) drei bekannt sind:

- B. subtilis subsp. inaquosorum Rooney et al. 2009

- B. subtilis subsp. spizizenii Nakamura et al. 1999

- B. subtilis subsp. subtilis (Ehrenberg 1835) Nakamura et al. 1999

B. subtilis wurde im Jahre 1835 durch Christian Gottfried Ehrenberg als Vibrio subtilis (Gekrümmtes Stäbchen) beschrieben. 1872 wurde es durch Ferdinand Julius Cohn in Bacillus subtilis (Stäbchen) umbenannt und von Fischer 1895 einer gleichnamigen Familie zugeordnet.

Zur Bacillus subtilis Gruppe gehören Bacillus amyloliquefaciens, Bacillus atrophaeus, Bacillus mojavensis, Bacillus sonorensis, Bacillus tequilensis, Bacillus vallismortis und Bacillus velezensis. Aufgrund hoch konservierter DNA-Sequenzen innerhalb des Komplexes lassen sich diese nicht mit herkömmlicher 16S rRNA Sequenzierung unterscheiden. Auch eine Differenzierung anhand physiologischer und biochemischer Tests ist nicht möglich. Mittels MALDI-TOF MS kann eine korrekte Klassifizierung erfolgen, wenn eine entsprechend spezialisierte Datenbank vorliegt.

In der Welt des Themas Lebensmittelmikrobiologie gibt es ständig Neues zu entdecken. Aktuelle Entwicklungen und spannende Meldungen bieten tiefe Einblicke und erweitern das Verständnis für dieses dynamische Feld. Von bahnbrechenden Entdeckungen bis hin zu wichtigen Ereignissen – die Entwicklungen für das Thema Lebensmittelmikrobiologie sind ein Spiegelbild des stetigen Wandels und der Innovation in diesem Bereich.

In der Forschung dient B. subtilis als Modellorganismus zur Erforschung der Zellwand.

B. subtilis wurde früher in der Humanmedizin zur Behandlung von chronischen Hautkrankheiten (Dermatosen) bzw. von Durchfall, Gärungs- und Fäulnisdyspepsien, Magen-Darm-Entzündung (Enteritis) und Enterocolitis angewandt. In der Roten Liste der in Deutschland verfügbaren Fertigarzneimittel von 2017 (Rote Liste, 2017) sind nur noch die homöopathischen Präparate Utilin und Utilin N ohne Indikation aufgeführt.

Aufgrund der hohen Hitzeresistenz der Sporen von B. subtilis werden diese auch als Indikator bei entsprechenden Sterilisationsprozessen in Pharmazie, Medizin und Lebensmittelindustrie eingesetzt.

In der Landwirtschaft wird der B. subtilis Stamm QST 713 als biologisches Pflanzenschutzmittel kommerziell eingesetzt. Lipopeptide wirken fungizid und gegen bakterielle Pflanzenschädlinge. Sie sind im ökologischen Landbau zugelassen.

Aufgrund seiner Fähigkeit zur Sekretion extrazellulärer Enzyme wird B. subtilis insbesondere für die Herstellung von Waschmittelenzymen (z. B. Subtilisin), aber außerdem auch für die Synthese von Riboflavin (Vitamin B2) und des Antibiotikums Bacitracin in der biotechnologischen Industrie genutzt.

Der Stamm Bacillus subtilis var. natto wird zur Herstellung der japanischen Spezialität Nattō und ähnlichen Gerichten verwendet.

B. subtilis kann unter äußerst seltenen Umständen auch pathogen wirken, z. B. kann es bei Augenverletzungen und Eindringen des Bakteriums zur Blindheit kommen (Panophthalmie). Zudem kann B. subtilis das Toxin Amylosin bilden und zu Lebensmittelvergiftungen führen.

B. subtilis gilt als das bestuntersuchte grampositive Bakterium. In den Jahren 1990 bis 1997 wurde sein Genom erforscht und komplett sequenziert, wobei sich die Sequenzierungsstrategie an bereits vorhandenen Genkarten orientierte. Der zirkuläre DNA-Doppelstrang umfasst 4.214.810 Basenpaare; der GC-Gehalt liegt bei 43,5 %. Von der Gesamtsequenz haben 86,87 % der Nukleotide codierende Funktion, die restlichen Nukleotide befinden sich in z. T. regulatorisch bedeutsamen Regionen zwischen den Genen. Im Durchschnitt misst ein Gen 890 Nukleotide.

Im Bereich von Lebensmittelmikrobiologie bieten White Papers und Fachartikel weitergehende Einblicke und fundiertes Wissen. Diese Sammlung von Fachwissen bietet Ressourcen für alle, die sich eingehend mit den Facetten und Nuancen des Themas Lebensmittelmikrobiologie beschäftigen möchten. Diese Auswahl an Veröffentlichungen deckt ein breites Spektrum ab – von theoretischen Überlegungen bis hin zu praktischen Anwendungen und Fallstudien - und umfasst Arbeiten von Experten, die Licht auf die komplexen Aspekte von Lebensmittelmikrobiologie werfen.

| Bacillus subtilis | ||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Bacillus subtilis (Flagellen-Färbung) | ||||||||||||

| Systematik | ||||||||||||

| ||||||||||||

| Wissenschaftlicher Name | ||||||||||||

| Bacillus subtilis | ||||||||||||

| (Ehrenberg 1835) Cohn 1872 |

Holen Sie sich die Lebensmittel- und Getränke-Branche in Ihren Posteingang

Ab sofort nichts mehr verpassen: Unser Newsletter für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie bringt Sie jeden Dienstag und Donnerstag auf den neuesten Stand. Aktuelle Branchen-News, Produkt-Highlights und Innovationen - kompakt und verständlich in Ihrem Posteingang. Von uns recherchiert, damit Sie es nicht tun müssen.