Erscheinungsbild

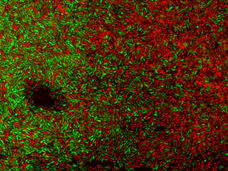

Die Zellform des Bakteriums ist rund bis oval, es handelt sich um Kokken. Ihr typisches Erscheinungsbild im lichtmikroskopischen Bild kommt durch eine Besonderheit bei der Zellteilung zustande: Die Zellen trennen sich nicht nach jeder Teilung vollständig, sondern bleiben mit der Zellwand aneinander hängen. So entstehen Pakete aus vier zusammenhängenden Kokken, sogenannte Tetraden. Darüber hinaus kommen auch Pakete aus zwei Kokken (Diplokokken) vor. Eine einzelne Zelle hat einen Durchmesser von etwa 0,5–3,5 µm. In der Gram-Färbung verhält sich M. luteus grampositiv, er wird also durch die verwendeten Farbstoffe blau angefärbt. Verursacht wird dies durch eine dickere Mureinschicht in der Zellwand. Er besitzt keine Flagellen zur aktiven Bewegung, kann keine Überdauerungsformen wie Endosporen bilden, und die Bakterienzellwand ist nicht von einer Kapsel umgeben.

In Reinkultur bildet er auf festen, Glucose-haltigen Nährböden schwefelgelbe bis goldgelbe Kolonien. Wenn kein Kohlenhydrat, sondern nur Pepton enthalten ist, sind die Kolonien hellgelb bis cremefarben gefärbt. Diese – auch in seinem Namen vermerkte – Pigmentierung ist auf das Vorhandensein von gelb gefärbten Carotinoiden zurückzuführen.

Wachstum und Stoffwechsel

Micrococcus luteus ist strikt aerob, er benötigt also Sauerstoff zum Wachsen, dies dient als Unterscheidungsmerkmal zu Vertretern der Familie der Staphylococcaceae, die Glucose auch anaerob in einer Gärung unter Säurebildung verstoffwechseln. Das Bakterium ist Katalase-positiv und Oxidase-positiv. Die zur Kultivierung üblicherweise verwendeten Temperaturen liegen im Bereich von 25–37 °C, das Temperaturoptimum liegt bei 28 °C, somit zählt das Bakterium zu den mesophilen Organismen. Der optimale pH-Wert für das Wachstum liegt bei dem neutralen Wert pH 7,0, wobei auch alkalische pH-Werte bis pH 10,0 toleriert werden. M. luteus ist relativ unempfindlich gegenüber Trockenheit und hohen Salzkonzentrationen, er wächst noch in Nährmedien mit 10 % Natriumchlorid (Kochsalz), während bei einem Anteil von 15 % kein Wachstum mehr erfolgt.

Charakteristisch ist sein aerober Stoffwechsel, er nimmt oxidierbare Substrate auf, die er mit Hilfe von Sauerstoff oxidiert – dies geschieht mit Hilfe der Atmungskette – und nutzt die dabei freiwerdende Energie. Dieser Prozess wird auch bei Bakterien als Atmung bezeichnet. Weiterhin ist sein Stoffwechsel als chemoorganotroph und heterotroph zu kennzeichnen, er benutzt organische Verbindungen als Energiequelle und ebenso zum Aufbau zelleigener Stoffe. So wird beispielsweise Glucose als organisches Substrat unter Oxidation mit Sauerstoff zu Kohlenstoffdioxid und Wasser abgebaut:

- Reaktionsgleichung

- Glucose + Sauerstoff reagieren zu Kohlenstoffdioxid + Wasser

Kohlenhydrate, die auf diesem Weg verstoffwechselt werden, sind unter anderem D-Glucose, D-Mannose und Saccharose. Als Reservestoff kann das Bakterium Glykogen – ein Polysaccharid aus Glucoseeinheiten – in der Zelle speichern, um dieses bei Bedarf wieder zu Glucose zur Energiegewinnung abzubauen.

M. luteus besitzt eine Reihe von Enzymen, die im Stoffwechsel verwendet werden, um bestimmte Substrate abzubauen und deren Nachweise zur Identifizierung im Rahmen einer „Bunten Reihe“ verwendet werden. So besitzt er das Enzym Nitratreduktase (NADH) (EC 1.7.1.1) und kann somit Nitrat (NO3−) zu Nitrit (NO2−) reduzieren. Das Enzym Urease zum Abbau von Harnstoff ist nicht bei allen Stämmen vorhanden. Außerdem verfügt er über proteolytische Enzyme, mit denen er Proteine (Eiweiße) abbauen kann.

Das Bakterium reagiert sehr empfindlich auf Lysozym, ein antibakteriell wirkendes Enzym, das in Hühnereiklar, in Tränenflüssigkeit und im Nasenschleim vorhanden ist. Alexander Fleming untersuchte 1921 die Wirkung von Lysozym auf das Bakterium und beobachtete eine rasche Lyse („Auflösung“) der Zellen in einem flüssigen Medium. Der Grund liegt im Aufbau der Zellwand: Bei grampositiven Bakterien wie M. luteus besteht diese aus vielen Mureinschichten, die Vernetzung der Glucose-ähnlichen Bausteine wird durch Lysozym gespalten und damit die Zellwand zerstört. Bereits 1 µg/ml (Mikrogramm pro Milliliter) Lysozym ist bei M. luteus wirksam, während beim ebenfalls grampositiven Bacillus megaterium eine Konzentration von 50 µg/ml für die Lyse nötig ist. Fleming benannte das untersuchte Bakterium 1929 als Micrococcus lysodeikticus, nach aktueller Klassifikation handelt es sich um den Stamm Micrococcus luteus DSM 20030 (auch als Micrococcus luteus Fleming NCTC 2665 bezeichnet).

Die meist gelbe Farbe seiner Kolonien ist ein typisches Merkmal und lässt sich auf das Vorhandensein von Sarcinaxanthin zurückführen, einem gelben Farbstoff aus der Gruppe der Xanthophylle, die zu den Carotinoiden gehören. Der Farbstoff ähnelt in seiner Struktur dem Zeaxanthin (gelber Farbstoff im Mais). Die Pigmentierung von „Luftkeimen“, also Mikroorganismen, die in der Luft zu finden sind, lässt sich häufig beobachten. Die Farbstoffe dienen als Schutz gegenüber den UV-Strahlen und den Strahlen des sichtbaren Lichts. Die pigmentierten Bakterien haben an Standorten, die dem Licht stark ausgesetzt sind, einen Vorteil gegenüber farblosen Bakterien, die rascher abgetötet werden. Die Pigmente in der Zellmembran schützen vor der Photooxidation, bei der z. B. die Cytochrome, wichtige Proteine in der Atmungskette, zerstört werden.

Diese antioxidative Wirkung von Sarcinaxanthin und davon abgeleiteten Verbindungen wurde durch eine Untersuchung aus dem Jahr 2010 bestätigt. Sarcinaxanthin gehört zu den C50-Carotinoiden, sie enthalten 50 Kohlenstoffatome im Molekül. Derartige Verbindungen sind als natürliche Farbstoffe selten, bei den meisten bisher aus natürlichen Quellen isolierten Carotinoiden handelt es sich um C40-Carotinoide. Die Biosynthese des C50-Carotinoids Sarcinaxanthin erfolgt aus zwei Molekülen Farnesyldiphosphat (C20) als Vorstufe und umfasst Lycopin (C40), Nonaflavuxanthin (C45) und Flavuxanthin (C50) als Zwischenstufen.

Genetik

Das Genom des Stammes Micrococcus luteus Fleming NCTC 2665 wurde im Jahr 2007 vollständig sequenziert, 2009 wurde darüber im Journal of Bacteriology berichtet. Der für die Untersuchung verwendete Bakterienstamm lässt sich auf den von Alexander Fleming 1929 als Micrococcus lysodeikticus bezeichneten Bakterienstamm zurückführen. Das Genom weist eine Größe von 2501 Kilobasenpaaren (kb) auf, das ist in etwa die Hälfte der Genomgröße von Escherichia coli. Es sind 2236 Proteine annotiert. Im Jahr 2010 wurde das Genom eines weiteren Stammes – Micrococcus luteus SK58 – sequenziert, dieser Stamm wurde von der menschlichen Haut isoliert. Die Genomgröße fällt mit 2623 kb etwas größer aus als bei dem zuerst untersuchten Stamm, es sind 2489 Proteine annotiert. Ende 2012 folgte die Sequenzierung des Genoms des Stammes Micrococcus luteus modasa, dieser wurde in der indischen Stadt Modasa aus mit Kohlenwasserstoffen kontaminiertem Boden isoliert. Die Variabilität der M. luteus Stämme wird zurzeit (2019) in zahlreichen Genomprojekten erforscht.

Die Ergebnisse der Sequenzierungen zeigen einen auffallend hohen GC-Gehalt (den Anteil der Nukleinbasen Guanin und Cytosin) in der Bakterien-DNA, er liegt bei etwa 73 Mol-Prozent. Dies beweist, dass M. luteus nicht mit Sarcina-Arten verwandt ist, die sich durch besonders niedrigen GC-Gehalt im Genom auszeichnen. Aufgrund der Ähnlichkeit im mikroskopischen Erscheinungsbild wurde das Bakterium früher als Sarcina lutea bezeichnet. Weitere genetische Untersuchungen an M. luteus beinhalten z. B. den Gen-Cluster, der die Enzyme für die Sarcinaxanthin-Biosynthese codiert. Dabei wurde dieser Gen-Cluster „Stück für Stück“ in einen E. coli als Wirt übertragen und so die einzelnen Schritte der Biosynthese aufgeklärt. Darüber hinaus gelang auch die vollständige Genexpression, so dass das Wirtsbakterium Sarcinaxanthin produzierte.

Auch ein Plasmid des Bakteriums dient als Untersuchungsobjekt. Das als pMEC2 bezeichnete Plasmid weist eine Genomgröße von 4,2 kb auf – ist also im Vergleich zum Bakterienchromosom sehr klein – und verleiht M. luteus eine Resistenz gegenüber Makrolidantibiotika wie Erythromycin, sowie gegen Lincomycin. Dabei ist die Makrolid-Resistenz ein induzierbares Merkmal des Bakteriums: Nur wenn das Nährmedium äußerst geringe Mengen (etwa 0,02–0,05 µg/ml) Erythromycin enthält, die noch nicht für eine Hemmung des Bakterienwachstums ausreichen, wirkt dies als Induktor und das entsprechende Genprodukt wird gebildet, wodurch M. luteus die Resistenz erhält. Eine plasmidgebundene, induzierbare Resistenz in den nicht pathogenen, jedoch zur normalen Hautflora gehörenden Bakterien wirft die Frage auf, inwieweit sie an der Verbreitung von Antibiotikaresistenzen beteiligt sind.

Pathogenität

M. luteus ist normalerweise nicht krankheitserregend, er wird durch die Biostoffverordnung in Verbindung mit der TRBA 466 der Risikogruppe 1 zugeordnet. Allerdings wurden Einzelfälle beobachtet, bei denen er bei Patienten mit geschwächtem Immunsystem (beispielsweise durch eine Infektion mit HIV) Infektionen der Haut hervorrief.

Nachweise

Das Bakterium lässt sich gut in flüssigen bzw. auf festen Nährmedien kultivieren, die Pepton und Fleischextrakt enthalten. Ein Selektivmedium ist nicht vorhanden, allerdings kann eine selektive Anreicherung erfolgen, wenn das Medium einen hohen Salzgehalt (7,5 % Natriumchlorid) aufweist und aerob bei etwa 30 °C inkubiert wird. Auch die Pigmentierung der Kolonien ist ein Hinweis auf M. luteus, ebenso wie die im mikroskopischen Bild typischen Zellaggregate in Form der vier zusammenhängenden Zellen (Tetraden). Von den vermutlich auch auf dem Nährmedium gewachsenen, fakultativ anaeroben Staphylokokken kann er durch einen Oxidations-Fermentations-Test (OF-Test) unterschieden werden, da diese sowohl aerob wie auch anaerob Säure aus Glucose bilden, während Mikrokokken Glucose nur mit Sauerstoff verstoffwechseln können. Weitere biochemische Tests zur Identifizierung beinhalten den Katalase- und Oxidase-Test, sowie typische Tests aus einer „Bunten Reihe“, wobei unter anderem auf die Verwertbarkeit verschiedener Kohlenhydrate und anderer Substrate untersucht wird. Dabei verhält sich M. luteus positiv bei der Nitratreduktion, negativ bei der Indol-Bildung, positiv in der Voges-Proskauer-Reaktion und ist Urease-variabel. Ein darauf basierendes Schnellbestimmungssystem im Miniaturformat (Analytical Profile Index) zur Bestimmung von Bakterien aus der Familie Staphylococcaceae ist kommerziell verfügbar und umfasst auch den Nachweis von Micrococcus-Arten. Die Ergebnisse für M. luteus sind in der frei zugänglichen Datenbank BacDive der DSMZ (Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen) einsehbar.