E. coli hat die Form gerader, zylindrischer Stäbchen mit runden Enden. Der Durchmesser beträgt 1,1–1,5 µm und die Länge 2,0–6,0 µm. Sie kommen paarweise oder einzeln vor. In der Gram-Färbung verhalten sie sich negativ (gramnegativ). Es bildet keine Bakteriensporen. Die Zellen bestehen überwiegend (70–85 %) aus Wasser, wobei die Trockenmasse zu 96 % aus Polymeren besteht, unter denen die Proteine dominieren. Es sind 4288 unterschiedliche Proteine annotiert. Im Cytoplasma und in der Zellhülle (bestehend aus Zellmembran, Periplasma, äußere Membran) erfüllen sie strukturelle, enzymatische und regulatorische Funktionen. Das Genom umfasst etwa 4600 Kilobasenpaare und kommt als kovalent in sich geschlossenes Bakterienchromosom vor.

Fimbrien

Viele Stämme besitzen Fimbrien (Pili). Eine Zelle des Stammes K-12 enthält typischerweise etwa 100–500 Typ-1-Fimbrien mit einer Länge von 0,2–2,0 µm und einem Durchmesser von ca. 7 nm. Es gibt mehr als 30 verschiedene Arten von Fimbrien, die in zwei Gruppen nach ihren adhesiven Eigenschaften an rote Blutkörperchen eingeteilt werden: MS (Mannose-sensitive), die in Anwesenheit von Mannose rote Blutkörperchen nicht verklumpen können (Hämagglutination), und MR (Mannose-resistente), denen die Präsenz des Zuckers nichts ausmacht. Typ-1-Fimbrien, die zu den MS-Fimbrien gehören, kommen sowohl in symbiotischen als auch in pathogenen Stämmen vor und werden daher nicht zur Differenzierung herangezogen. MR-Fimbrien sind serologisch divers und fungieren häufig als Virulenzfaktoren. Ihr Anhaften ist sowohl spezies- als auch organspezifisch. Zusätzlich bildet E. coli einen Sexpilus aus (auch F-Pilus, F für Fertilität), mit dem Zell-Zell-Kontakte zum Austausch von genetischer Information (Konjugation) möglich sind. Zudem dient der F-Pilus einigen Bakteriophagen als Rezeptor, nach deren Bindung die Virus-DNA eingeschleust wird (Transduktion).

Bewegung

Zellen von E. coli können sich durch peritriche Begeißelung aktiv bewegen (sie sind motil) oder sie sind – seltener – zur aktiven Bewegung unfähig. Motile E. coli bewegen sich mit ihrem proteinösen Flagellum fort, wobei sie wiederholt ihre Richtung ändern: Ein Bakterium bewegt sich in eine Richtung fort, indem sich die Flagellen bündeln und zusammenarbeiten. Die Fortbewegung wird zeitweise kurz durch Taumeln unterbrochen, indem sich das Flagellenbündel auflöst und die einzelnen Flagellen sich in verschiedene Richtungen wenden. Danach reformiert sich das Flagellenbündel und beschleunigt das Bakterium in eine neue Richtung. Die Stabilität des Bündels wird durch Chemorezeptoren verstärkt. Bietet man den Bakterien einen Nährstoff an, so wird die Stabilität des Flagellenbündels weiter verstärkt, und die Bakterien akkumulieren.

E. coli ist chemotaktisch: Schwimmen die Individuen in einem Konzentrationsgefälle eines Lockstoffs in Richtung ansteigender Konzentration, so ändern sie weniger häufig ihre Richtung. Schwimmen sie ein Konzentrationsgefälle herunter, ist ihr Bewegungsmuster nicht von dem in einer isotropen Lösung zu unterscheiden, und sie ändern häufiger die Richtung. Neben positiver Chemotaxis kann E. coli sich auch aktiv von Schadstoffen entfernen (negative Chemotaxis), wobei niedrige Konzentrationen an Schadstoffen keine Lockstoffe darstellen und hohe Nährstoffkonzentration nicht abstoßend wirken. Es gibt Mutanten, die gewisse Schadstoffe nicht erkennen, und nicht-chemotaktische Mutanten, die auch keine Lockmittel erkennen können. Der Prozess benötigt L-Methionin.

Die Signaltransduktion für akkurate chemotaktische Reaktionen hat sich im Laufe der Evolution auf optimale Arbeitsleistung bei minimaler Proteinexpression entwickelt. Aufgrund des hohen Selektionsdrucks ist die Chemotaxis bei E. coli sehr sensitiv, besitzt ein schnelles Ansprechverhalten und ist perfekt angepasst. Zudem scheint die Anordnung innerhalb des bakteriellen chemosensorischen Systems hochkonserviert.

Membranproteine

Zum Stoffaustausch besitzt E. coli Transportproteine in der Zellmembran. Unter den Porinen dominieren Outer-membrane-Proteine OmpF und OmpC, welche zwar nicht substratspezifisch sind, jedoch kationische und neutrale Ionen bevorzugen und hydrophobe Verbindungen nicht akzeptieren. Die Kopienzahl hängt von der Osmolarität der Umgebung ab und dient der Anpassung an den Lebensraum. Unter den Bedingungen im Dickdarm (Hyperosmolarität, höhere Temperatur) überwiegen OmpC-Kanäle. Verlässt das Bakterium seinen Wirt und findet sich in einem weniger bevorzugten Lebensraum, z. B. einem Gewässer (niedrigere Osmolarität und Temperatur), so wird die OmpF-Synthese gefördert. Für Substrate, die durch die unspezifischen Porine gar nicht oder unzureichend transportiert werden, gibt es substratspezifische Porine. Bei Phosphatmangel exprimiert E. coli das Protein PhoE. Zusammen mit Maltodextrinen entstehen daraus Maltoporine, die auch als Rezeptor für die Lambda-Phage fungieren und daher auch LamB genannt werden. Stämme, die Saccharose verwerten können, nehmen diese über das Kanalprotein ScrY auf. Langkettige Fettsäuren werden mit FadL in die Zelle transportiert.

Stoffwechsel

E. coli ist heterotroph, fakultativ anaerob und besitzt die Fähigkeit, Energie sowohl durch die Atmungskette als auch durch „Gemischte Säuregärung“ zu gewinnen. Die Gärungsbilanz bei E. coli sieht folgendermaßen aus:

Glucose wird von E. coli unter Säurebildung vergoren, was mit Methylrot als pH-Indikator nachgewiesen werden kann. Neben Säure bildet E. coli aus Glucose auch Gase. Der Indol-Test auf Tryptophanase ist positiv. Die Voges-Proskauer-Reaktion zum Nachweis der Acetoin-Bildung fällt negativ aus. Auf Simmons Citrat-Agar ist keine Verfärbung sichtbar, da E. coli Citrat nicht als alleinige Energiequelle nutzen kann. Zudem kann es Malonat nicht verwerten. Acetat und Tartrat können verstoffwechselt werden (Test mit Methylrot nach Jordan). Nitrat kann zu Nitrit reduziert werden. Auf Triple Sugar Iron-Agar wird kein Schwefelwasserstoff gebildet. E. coli kann keinen Harnstoff und keine Gelatine hydrolysieren, einige Stämme jedoch Esculin. Lysin wird von vielen Stämmen decarboxyliert, Ornithin nur von wenigen. Im Kaliumcyanid-Wachstumstest wächst E. coli nicht. Es besitzt keine Phenylalanindeaminase, keine Lipase und keine DNase im engeren Sinne. Der Oxidase-Test mit Kovacs-Reagenz ist stets negativ. Des Weiteren kann von den meisten Stämmen L-Arabinose, Lactose, Maltose, D-Mannitol, D-Mannose, Mucinsäure, D-Sorbitol, Trehalose und D-Xylose fermentativ genutzt werden.

Serotypen

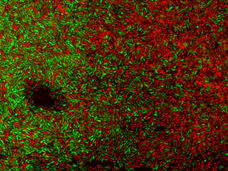

Die Serotypisierung ist eine nützliche Möglichkeit, E. coli anhand der zahlreichen Unterschiede in der Antigenstruktur auf der Bakterienoberfläche einzuteilen.

Man unterscheidet vier Gruppen von Serotypen:

- flagellare H-Antigene für die Flagellen, abgeleitet von „mit Hauch wachsende Bakterien“, da sie durch ihre aktive Fortbewegung auf einer Agarplatte ein mattes Kräuselmuster erzeugen, das wie eine angehauchte Glasplatte aussieht. Es handelt sich um Proteinantigene.

- somatische O-Antigene, abgeleitet von „ohne Hauch“ für die Lipopolysaccharide, die sich auf der Oberfläche der Zellwand befinden. Ihre Spezifität wird durch Kohlenhydratseitenketten bestimmt. Zurzeit sind etwa 190 verschiedene O-Antigene bekannt.

Selten zur Diagnostik eingesetzt werden:

- K-Antigene für die Kapsel, die aus Polysacchariden aufgebaut sind

- fimbriale F-Antigene für die Fimbrien